Bencana di Sumatera: Negara Harus Tegas, Hukum dan Cabut Ijin Perusahaan Perusak Lingkungan

JAKARTA - Banjir dan longsor yang

menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November lalu

menyebabkan 442 orang meninggal, 402 orang hilang, dan 156.918 orang harus

mengungsi. Berdasarkan catatan WALHI, bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis

yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan,

dan diperparah oleh krisis iklim.

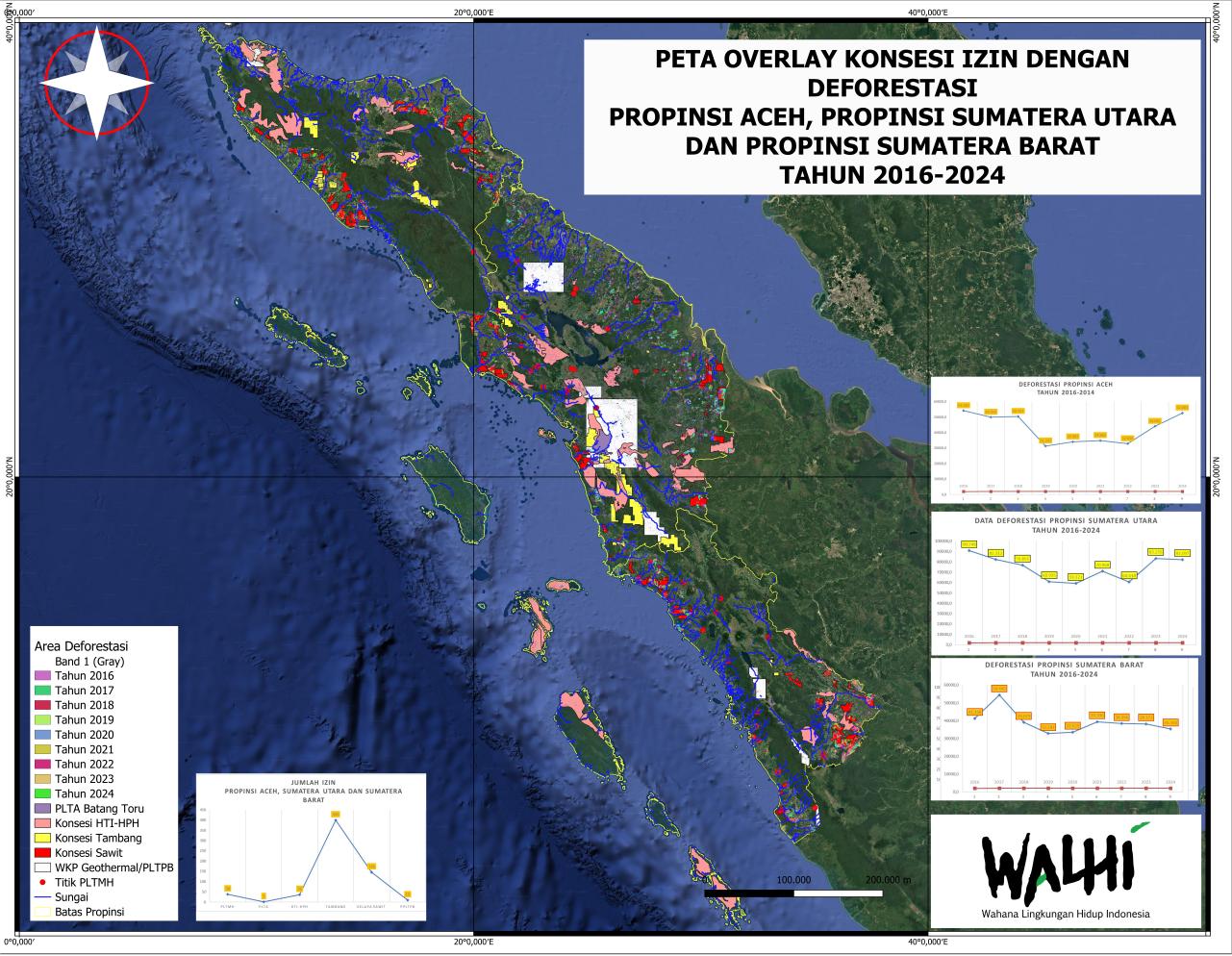

Periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektare hutan di

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi akibat aktivitas

631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan

PLTM. Jika dilihat lebih detail, bencana di tiga provinsi ini bersumber dari

wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang hulu-nya berada di bentang hutan

Bukit Barisan.

Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda

wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang

Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan

Kota Sibolga. Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah

mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar (2016-2024) akibat operasi 18

perusahaan.

Baca Juga

Sedangkan di Aceh, ada 954 DAS, 60% dalam Kawasan Hutan, 20

DAS kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824

Ha. Sejak 2016-2022 43% DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan,

sekarang tersisa 30.568 Ha atau sekitar 57%. DAS Singkil sebagaimana yang

ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas 1,241,775 hektar. Namun sisa

tutupan hutan pada 2022 hanya 421,531 hektar.

Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami

degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hektar, 66%. DAS Jambo

Aye luas awalnya 479.451 hektar, kerusakan 44,71%. DAS Peusangan yang luasnya

245.323 kerusakan 75,04%, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan

42,42%. DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36.45%.

Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu

DAS administratif penting di Kota Padang, dengan luas 12.802 hektar. Secara

topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal, dengan

bagian hulu berada di wilayah kawasan hutan konservasi Bukit Barisan yang

seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama.

Namun, kawasan terdegradasi cukup parah akibat tekanan

aktivitas manusia. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780

hektar tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang

memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir

bandang.

Ahmad Solihin Direktur Eksekutif

Daerah WALHI Aceh mengatakan, banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16

kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras, bahwa alam tidak lagi mampu

menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Bencana kali ini bukan hanya

fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan

pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup

masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang.

“Banjir berulang ini sebagai hasil akumulasi dari

deforestasi, ekspansi sawit, hingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang

dibiarkan merajalela. Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan

terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti

pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai.”

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara Riandra

Purba, menyampaikan, wilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah,

Sibolga dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem Batang Toru. Dalam

delapan tahun terakhir WALHI Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan

Batang Toru. Misalnya PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan

dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di

sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas

kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya

mengalihfungsikan hutan. Semua aktitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah

melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang.”

Andre Bustamar dari WALHI Sumbar

menyatakan, bahwa penyebab bencana di Sumbar diakibatkan oleh akumulasi

krisis lingkungan karena gagalnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan SDA.

Deforestasi, pertambangan emas ilegal, lemahnya penegakan hukum menjadi

penyebab kenapa Sumbar terus didera bencana ekologis.

“Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus

sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Hal ini

memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi

penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis. Bencana ekologis yang

terjadi di Sumbar menempatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi

Sumbar sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi masyarakatnya

dari risiko bencana.”

Uli Arta Siagian,

Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional mengatakan, dari fakta ini kita

bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini

adalah pengurus negara dan korporasi. Maka tanggung jawab pengurus negara

adalah mengevaluasi seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia, terkhususnya

di ekosistem penting dan genting.

“Jika harus dilakukan pencabutan izin, maka itu harus

dilakukan. Apalagi Menteri Kehutanan sudah bilang akan mengevaluasi, ya

sekarang kami tagih, kami punya nama-nama perusahaannya, silahkan evaluasi dan

lakukan penegakan hukum. Jangan hanya berjanji di tengah ratusan ribu orang

tengah berduka di Sumatera.”

“Hal lainnya adalah menagih pertanggungjawaban korporasi

untuk menanggung biaya eksternalitas dari bencana yang terjadi. Negara tidak

boleh menanggung biaya eksternalitas itu sendiri, karena uang yang akan dipakai

adalah uang negara yang sumbernya dari pajak kita. Menurut kami negara juga

harus menagih tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem yang telah

mereka rusak. Mereka telah menikmati keuntungan besar dari eksploitasi alam,

saatnya mereka juga ditagih tanggungjawab untuk memulihkannya.”

Gandar Mahojwala,

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta menyampaikan, BMKG telah menyatakan

bahwa 17 November telah dideteksi Pusat Tekanan Rendah (Low Pressure Area).

Pers rilis BMKG telah menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mulai

waspada atas potensi bencana hidrometeorologi.

Lalu, tanggal 21 November 2025, BMKG menyatakan bahwa Pusat

Tekanan Rendah telah menjadi Bibit Siklon. Kedua informasi ini menunjukkan

bahwa peringatan dini sudah cukup menjelaskan adanya potensi bencana, namun

tidak dilakukan aksi merespon peringatan dini yang serius oleh pemerintah.”

“Sebagaimana telah dijelaskan oleh WALHI Sumatera Utara,

Sumatera Barat, dan Aceh di media, bahwa bencana ini ada penyebab non-alamnya.

Pemicu utamanya bukan alam semata, tapi karena kerentanan yang disebabkan oleh

perusahaan-perusahaan yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini

menegaskan bahwa tidak ada yang namanya Bencana Alam. Istilah Bencana Alam

seolah membuat kambing hitam bencana ada pada alam. Padahal, proses terjadinya

bencana sangat dipengaruhi dari kerentanan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan

yang menguasai luas lahan yang besar,” jelas Gandar.

Ia melanjutkan, Pemerintah juga perlu tegas untuk segera

mengesahkan mekanisme Analisis Risiko Bencana, sebuah kegiatan penelitian dan

studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana. Analisis Risiko

Bencana sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (3), Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana.

“Pasal ini menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang

mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis

risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan

kewenangannya. Instrumen ini menjadi penting untuk segera disahkan, untuk

memastikan bahwa tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang meningkatkan dan

memungkinkan terjadinya bencana,” tutup Gandar.

Melva Harahap, Manager Penanganan dan

Pencegahan Bencana Ekologis WALHI Nasional, juga menyampaikan, bahwa bencana

ekologis yang terjadi di Sumatera mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan di

3 provinsi tersebut. Rakyat mengalami kerugian material seperti kehilangan

rumah, keluarga, harta benda, hewan ternak, kebun, hak hidup dengan rasa aman

dan nyaman termasuk lingkungan hidup yang sehat hilang seketika ketika bencana

ekologis ini terjadi.

Di sisi lain, bencana ini juga mengakibatkan rusaknya sarana

prasana jalan rusak, listrik mati, sinyal komunikasi terputus, bbm langka,

bahan makanan semakin hari menipis, mengakibatkan warga terisolir. Hak bekerja,

hak belajar, dan kebutuhan dasar lain rakyat tidak dapat terpenuhi, padahal UU

24 tahun 2007 Tentang Kebencanaan, mewajibkan negara untuk melindungi rakyat

dari bencana yang terjadi fakta di lapangan hak dasar dan hidup yang menjadi

tanggung jawab negara tidak dapat memenuhinya.

“Dari sisi kemanusiaan, penetapan status bencana nasional

menjadi penting dalam merespon bencana ekologis yang terjadi di Sumatera.

Koordinasi antar Lembaga/Kementerian penting sehingga distribusi kebutuhan

pokok, mengevakuasi warga yang masih terisolir, memastikan kebutuhan dasar dan

hidup warga terjamin termasuk menyiapkan pemulihan jangka panjang bisa lebih

cepat karena penetapan status bisa membuka pergerakan sumber daya nasional

penuh dalam merespon bencana ekologis tersebut.”

“Tetapi hal yang harus diingat, penting bagi negara untuk

menagih pertanggungjawaban korporasi, dan tidak menetapkan ini sebagai bencana

alam, sebab penetapan itu akan berkonsekuensi pada gugurnya tanggungjawab

korporasi,” tutur Melva.

Ke depan, bencana ekologis juga akan terus meluas dan

semakin sering terjadi akibat kebijakan iklim yang tidak ambisius dan berbasis

HAM, bahkan justru mendorog pelepasan emisi dalam skala besar dari

proyek-proyek energi.

Keputusan-keputusan dalam COP30, terutama yang memajukan

solusi palsu di sektor energi dan memperluas mekanisme perdagangan karbon,

dikhawatirkan akan membuat bencana ekologis di Indonesia semakin sering dan

meluas karena pendekatan tersebut tidak mengurangi ketergantungan pada energi

fosil. Malah berpotensi memperparah perampasan ruang hidup serta kerusakan

ekosistem, dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak untuk melakukan

pengurangan emisi secara nyata.

“Oleh karena itu kami menegaskan bahwa skema offset dan

teknologi semu tersebut justru membuka jalan bagi intensifikasi krisis iklim,

mulai dari deforestasi hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologis dan

menyerukan transisi energi yang adil, berbasis perlindungan lingkungan serta

hak-hak masyarakat, sebagai satu-satunya cara untuk mencegah kehancuran

ekologis yang lebih besar di Indonesia.”

1.jpg)

.jpg)